Chemisches Recycling gilt als Wunderwaffe, wenn es um schwierig zu sortierende und verwertende Kunststoffe und Gemische geht. Inwiefern die Prozesse aber machbar und sinnvoll sind, darüber wird heftig diskutiert und der Informationsbedarf scheint hoch. Im November 2024 luden deshalb die OST-Institute IMP und IWK gemeinsam mit Empa und FHNW zu einem ersten Workshop unter dem Titel «Chemical Recycling: Potentials and Challenges» an den OST Campus Buchs ein.

Autoren: Dr. Arno Maurer und Prof. Dr. Jens Ulmer, IMP Institut für Mikrotechnik und Photonik, OST Ostschweizer Fachhochschule, Buchs SG; Andreas Bauer, Verband KVA Thurgau, Weinfelden; Wenyu Wu Klingler, Ph. D., Advanced Fibers, Empa, St. Gallen; Prof. Dr.Christian Rytka, Philipp Krzikalla, Prof. Dr. Markus Grob, Institut für Kunststofftechnik, FHNW, Windisch; Johanna Klobasa, Prof. Daniel Schwendemann, IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung, OST Ostschweizer Fachhochschule, Rapperswil-Jona

Warum chemisches Recycling?

Einer der Väter der Kreislaufwirtschaft, der Schweizer Walter R. Stahel, hat 2016 in einem „nature“-Artikel festgestellt: „The ultimate goal is to recycle atoms“ [1]. Für das Kunststoffrecycling heisst das: man zerlegt das Plastik in seine Bausteine (zwar nicht in Atome, aber in kleine Moleküle), befreit diese von Verunreinigungen und erzeugt aus den Bausteinen neuen Kunststoff, der von konventionellem Material nicht zu unterscheiden ist.

Das chemische Recycling von Kunststoffen gewinnt im Rahmen der weltweiten Bemühungen, Kunststoffabfälle und Treibhausgasemissionen durch fortschrittliche Recyclingtechnologien zu minimieren, zunehmend an Bedeutung [2]. Je mehr die praktische Umsetzung solcher Verfahren in Sicht ist und in die öffentliche Wahrnehmung gelangt, desto mehr Fragen und Bedenken kommen allerdings auf. Wie umwelt- und klimafreundlich sind solche Prozesse überhaupt und erzeugen sie vielleicht neue, unbekannte Schadstoffe? Will sich die Kunststoffindustrie nur einen bequemen Entsorgungsweg schaffen, um uns weiterhin mit Plastikprodukten zu überschwemmen [3]? Um diese Diskussion zu versachlichen, helfen nur belastbare Fakten – und diese entstehen im Moment gerade erst [4].

Gleichzeitig werden bereits ambitionierte Projekte vorangetrieben [5], inklusive erster technischer und großer Anlagen, insbesondere von Akteuren der Petrochemie in den EU-Ländern, den USA und in den Golfstaaten. In der Schweiz ist das Abfallwirtschaftssystem traditionell auf die Verbrennung ausgerichtet, andererseits aber stark in transnationale Stoffströme eingebettet, und Technologien für schwer zu recycelnde Kunststofffraktionen werden dringend benötigt.

Workshop an der Ostschweizer Fachhochschule in Buchs

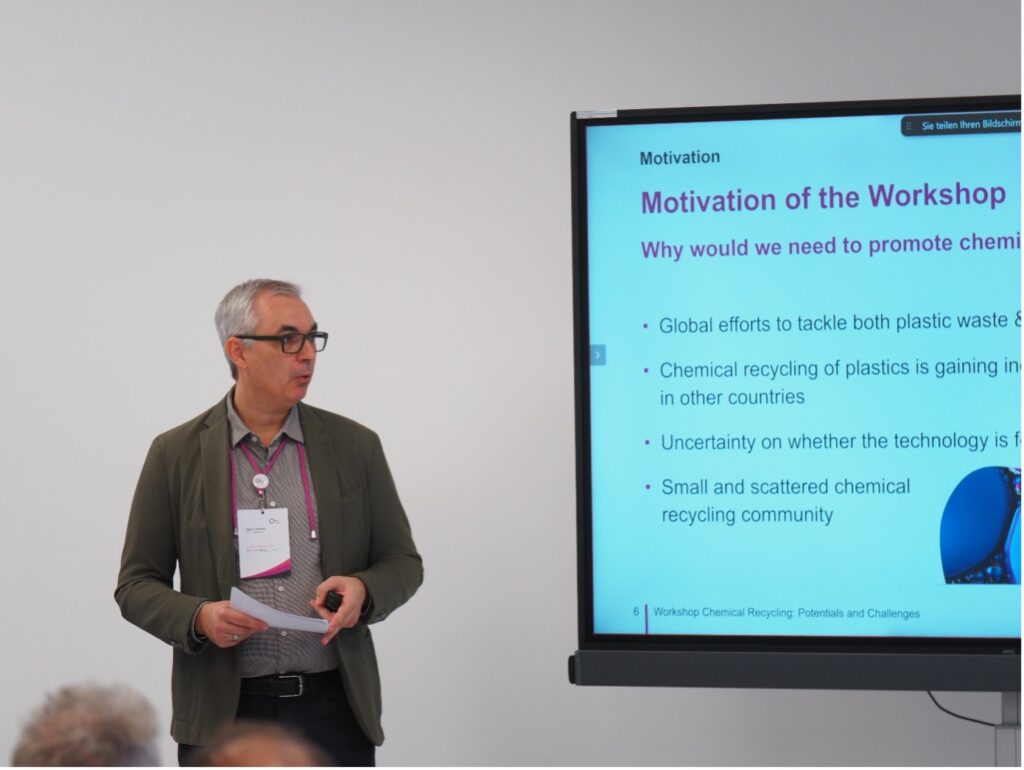

Derzeit gibt es einen intensiven Diskurs darüber, ob diese Technologie machbar und sinnvoll ist, und der Informationsbedarf scheint hoch. Im November 2024 luden deshalb die OST-Institute IMP und IWK gemeinsam mit Empa und FHNW zu einem ersten Workshop unter dem Titel «Chemical Recycling: Potentials and Challenges» an den OST Campus Buchs ein. Die Veranstaltung wurde hybrid durchgeführt und hatte zum Ziel, Netzwerke zwischen Forschungsgruppen, Start-ups und Anlagenherstellern aufzubauen, divergierende Positionen zu diskutieren, sowie Ansatzpunkte für die praktische Nutzung von chemischen Recyclingverfahren in der Schweiz zu identifizieren.

Nach der Eröffnung des Workshops durch die Veranstalter mit einer Einführung in die Thematik wurde durch Vertreter/innen des Schweizer Bundesamts für Umwelt, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und des Schweizer Ingenieurbüros Stavolt der Bogen gespannt zwischen dem rechtlichen Raum, der Einordnung des Verfahrens in die Material- und Energielandschaft und der Differenzierung nach lokal verfügbaren Infrastrukturen. Anschliessend wurden parallele thematische Breakouts angeboten, in denen sowohl die physisch als auch die online Teilnehmenden ausgewählte Aspekte und Technologien vertieften und diskutierten, beispielsweise chemisches Recycling für die medizintechnische Industrie oder für Duroplaste und Komposite. Am Nachmittag waren fünf Impulsvorträge verschiedener Startups auf dem Programm, die einen guten Eindruck vermittelten, wie sehr der Schlüssel zu einer Bewertung in der sorgfältigen Differenzierung nach Zielparametern, Stoffströmen und Anlagengrössen liegt.

Rechtliche Rahmenbedingungen im Wandel

Zum Einstieg gab Elias Rehmann (BAFU) einen hochinteressanten Überblick über derzeitige und kommende Regulatorien und politische Initiativen, die darauf schliessen lassen, dass die Rahmenbedingungen für das chemische Recycling auf die politische Agenda kommen. In der neuen Fassung des Umweltschutzgesetzes wird erstmals der stofflichen Verwertung Vorrang vor der energetischen Verwertung gegeben. Das kann für chemische Recycler Vor- oder Nachteile haben, je nachdem ob sie ein Produkt herstellen, das dann stofflich (Chemikalien, Kunststoff) oder energetisch (Brennstoff, Treibstoff) verwendet wird. Das im Januar 2025 in Kraft tretende Klima- und Innovationsgesetz schreibt die Klima-Neutralität für alle Schweizer Unternehmen bis 2050 fest. Gemäss einer vom BAFU beauftragte Studie zu den Potentialen und Risiken des chemischen Recyclings sind die Ergebnisse vergleichender ökologischer Lebenszyklusanalysen für Verbrennung, mechanisches Recycling und verschiedene chemische Recyclingmethoden zwar noch nicht eindeutig und ist chemisches Recycling noch nicht auf grossen Skalen erfolgreich umgesetzt. Das chemische Recycling kann aber unter günstigen Bedingungen eine komplementäre Technologie zum mechanischen Recycling sein.

Neue Technologien fördern Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz

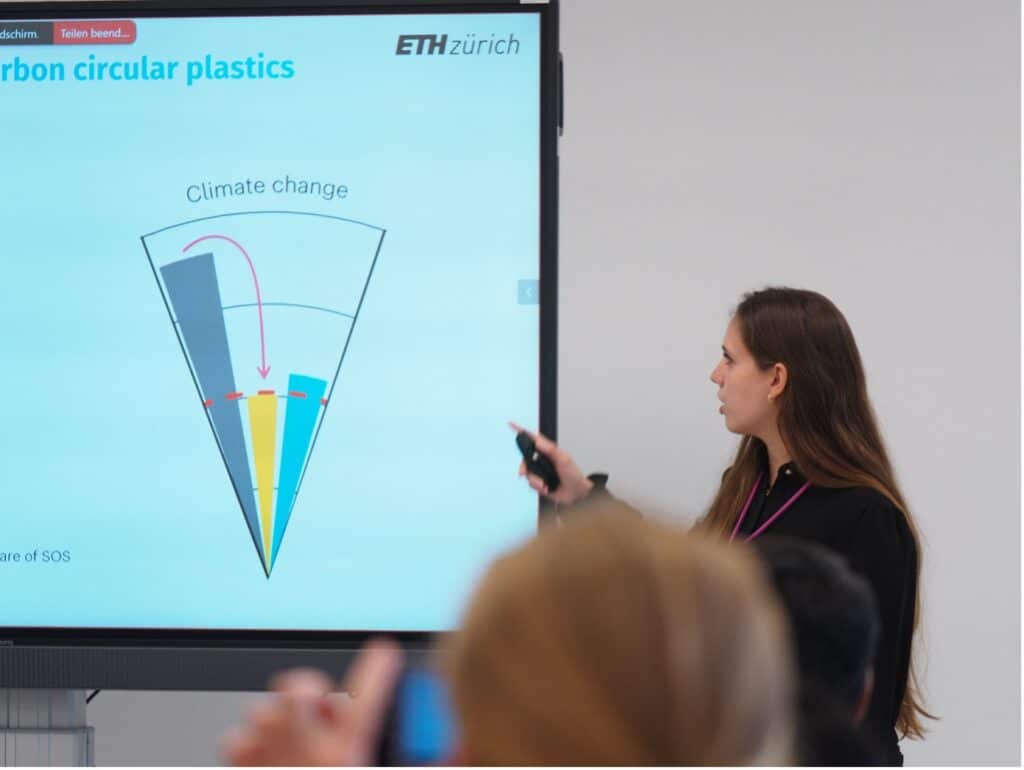

Cecilia Salah (ETH Zürich) zeigte in ihrem Beitrag sehr anschaulich, welche positiven Auswirkungen das chemische Recycling auf die globale Erwärmung haben würde. Bis 2040 könnten durch eine Kombination aus mechanischem und chemischem Recycling eine Verwertungsquote von 92 % erreicht und in Verbindung mit einer Kunststoff-Bioökonomie die planetaren Belastungsgrenzen hinsichtlich Klimawandel unterschritten werden. Der Anteil an mechanischem Recycling sollte dabei maximiert und durch bereits technisch ausgereifte Pyrolyse- und Vergasungsprozesse ergänzt werden, während Depolymerisations- und Lösungstechnologien noch in Erprobung sind. Viel versprechend wäre eine Waste-to-Methanol-Route via Synthesegas, die letztlich Ethylen und daraus Polyethylen erzeugt. Die Berechnungen zeigen, dass dieses zirkuläre Ethylen um ein mehrfaches günstiger produziert werden kann als «grünes» Ethylen (aus grünem Wasserstoff und Luft-CO2). Bis 2050 wird Strom zu 98 % erneuerbar sein und damit kaum noch zum CO2-Fussabdruck der Pyrolyse und anderer thermischer Prozesse beitragen. Chemisches Recycling wird also von Jahr zu Jahr wirtschaftlicher und effektiver werden.

Differenzierung nach Zielparametern, Stoffströmen und Regionen

Ob das chemische Recycling sinnvoll ist, hängt sehr stark von der gegebenen Infrastruktur ab, wie Pueng That (Stavolt AG) mit seinem Referat «Chemical Recycling in South East Asia» zeigte. In städtischen Regionen mit funktionierenden Sammelsystemen und hohem Abfallaufkommen führen weiterentwickelte Sortier- und Recyclingverfahren zu einer optimalen Verwertungsquote. Dagegen fallen in ländlichen oder abgelegenen Gebieten, auch Inseln, geringere Mengen Abfälle mit höherem organischem Anteil dezentral an. Hier führen Low Tech-Recyclingverfahren, beispielsweise kleine Pyrolyseanlagen mit niedrigem Durchsatz und lokaler Verwertung der Produkte, z.B. als Ersatz für Lampenöl, zum Ziel.

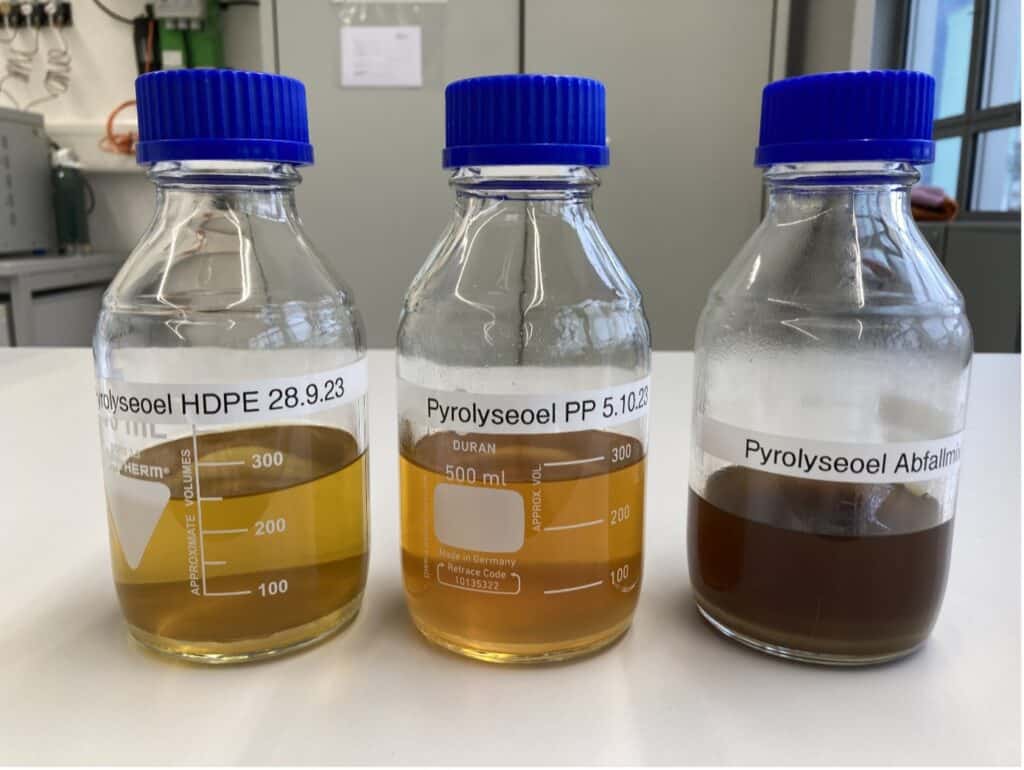

Völlig andere Herausforderungen stellt das chemische Recycling von Kompositen, z.B. glas- oder carbonfaserverstärkten Kunststoffen, das konnte Pascal Gallo mit seinem Beitrag anschaulich darstellen. Solche Materialien bieten durch ihr geringes Gewicht gegenüber Metallen hohe CO2-Einsparpotentiale in technischen Anwendungen (2024 über 1 Mrd. t CO2), jedoch sind daraus entstehende Abfälle bisher nicht recycelbar und werden daher deponiert oder verbrannt. Eine wertschöpfende Lösung bietet Composite Recycling, bei der die Verbundmaterialien unter Sauerstoffausschluss erhitzt werden und dabei die Fasern in guter Qualität zurückbleiben. Der Durchsatz entsprechender mobiler Anlagen liegt bei bis zu 2 t täglich. Die Verwendung des dabei entstehenden Pyrolyseöls wird derzeit noch erforscht.

Demonstrationsanlagen sind im Entstehen

Die Auswahl des bestgeeigneten chemischen Recyclingverfahrens hängt auch von der Plastiksorte ab. PET-Kunststoff kann eigentlich sehr gut mechanisch recycelt werden, wenn er sauber und sortenrein ist, was bei Getränkeflaschen bestens funktioniert. Aber auch für verschmutzte und vermischte PET- und andere Polyesterabfälle gibt es eine Lösung, die von Pelin Uran (DePoly) vorgestellt wurde. Durch chemisches Auftrennen des Polymers in seine Bausteine Terephthalsäure und Ethylenglykol unter sehr milden Bedingungen erhält man saubere Ausgangsstoffe zur Herstellung von sauberem, hochwertigem PET. Eine Demonstrationsanlage mit 500 t Durchsatz jährlich soll 2025 fertiggestellt werden.

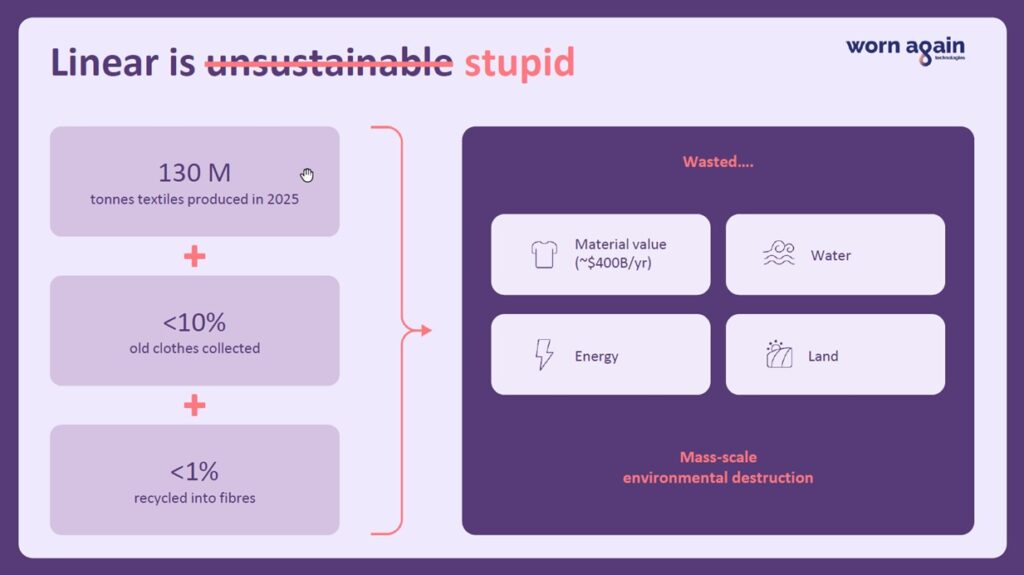

Ein anderer Prozess kann helfen, wenn Alttextilien unterschiedliche Komponenten wie Baumwolle und Polyester enthalten. Jährlich fallen 92 Mio t Textilabfälle an, von denen nur 1 % wieder zu Textilien recycelt wird, der Rest landet in Deponien, Verbrennungsanlagen oder in der Natur – ein negatives Musterbeispiel für eine lineare Wirtschaft. Das Verfahren von Worn again, vorgestellt von Mike Schwarz, produziert aus solchen gemischten Textilabfällen durch selektive Extraktion saubere, spinnbare Polyester-Granulate und ebenso saubere Cellolusefasern und wird im kommenden Jahr skaliert, so dass 2026 eine grosse Demonstrationsanlage in Betrieb genommen werden soll.

Lösungen für spezielle Fälle

Selbst für Sonderabfälle wie vermischte Kunststoffe aus Elektroschrott, Shredderleichtfaktion und andere stark kontaminierte Gemische kann die Pyrolyse eine Alternative zur Verbrennung sein, wenn die enthaltenen Schadstoffe neutralisiert oder ausgeschleust, sowie zurückbleibende Metalle und Kohlenstoffmaterialien nutzbringend wiederverwertet werden können. Jean-Bernard Michel (Humana Sàrl) stellte eine Studie vor, die besonders für Anlagen mittlerer Grösse mit niedrigen Pyrolysetemperaturen eine ausreichende und technische Reife und Wirtschaftlichkeit belegen konnte.

Den Abschluss der Impulsvorträge machte Tim Börner (HES-SO und Empa) mit einem Abriss über Optionen für das biotechnologische Recycling verschiedener Kunststoffe wie PU, Polyester PA, PET, über den Einbau von Enzymen in Polymere, um diese auf Knopfdruck abbaubar zu machen, bis hin zur enzymatischen Aufbereitung von Haushaltsabfällen zu einer organischen Lösung für die Biogasproduktion.

Neue Kontakte, neue Erkenntnisse

Die Teilnehmenden erhielten einen guten Überblick über bestehende Projekte und neu entstehende Technologien und kamen auch in den Breakout-Sessions und vielen Networking-Pausen intensiv ins Gespräch. Dies traf genau die Motivation der Veranstaltung, dass durch Kontakte zwischen interessierten Partnern und eine verbesserte Faktenlage das chemische Recycling in der Schweiz gewinnbringend genutzt werden und damit einen wichtigen Beitrag zu Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz leisten kann. Es zeigte sich, dass die Antwort auf die Frage, ob das chemische Recycling eine Wertschöpfung darstellt, stark von der Art und Qualität des Ausgangsmaterials sowie von vielen weiteren Bezugsgrössen abhängt. Wirtschaftlich und energetisch betrachtet, sollte dem mechanischen Recycling der Vorzug gegeben werden. Jedoch kann das chemische Recycling im Sinne der Abfallhierarchie helfen, Restfraktionen zu verwerten und die Zirkularität entscheidend zu verbessern [6]. Wenn das oberste Ziel die Verminderung von CO2-Emissionen ist, hat unter den thermischen Verfahren die Pyrolyse einen klaren Vorteil vor der Verbrennung [7], da sie einen Großteil des Kohlenstoffs im Kreislauf hält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die eingesetzte Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. Ein genereller Vergleich hinsichtlich Umweltbelastungen ist nur mithilfe detaillierter Modellierungen wie Materialfluss- und Lebenszyklusanalysen unter Einhaltung klarer Randbedingungen möglich [8].

Wertvolle Feedbacks der Teilnehmenden

Erfreulich waren die vielen positiven, aber sehr differenzierten Rückmeldungen. Wie beabsichtigt hat der Workshop demnach das Interesse der Schweizer Hochschulen, des BAFU und der Privatwirtschaft an diesem Thema geweckt, und der Informationsaustausch war effektiv. Das chemische Recycling wird als Zukunftstechnologie gesehen, die einen grossen Bedarf an Fortbildung sowie interdisziplinärer Forschung und Entwicklung mit sich bringt. Anwesende Startups konnten wertvolle Kontakte knüpfen und Anregungen erhalten, wie und wo sie sich positionieren sollten. Der Workshop und die Diskussionen zeigten allerdings auch die bestehenden und zukünftigen Herausforderungen und Hindernisse auf wirtschaftlicher, politischer und wissenschaftlicher Ebene. Die Aufgabe ist demnach, die wirtschaftliche Machbarkeit und die Umweltvorteile chemischer Recyclingtechnologien innerhalb einer gegebenen Abfallentsorgungsinfrastruktur im Vergleich zum Status quo-System zu demonstrieren.

Folgeaktivitäten zur Förderung des chemischen Recyclings

Ausgehend von den festgestellten Bedürfnissen soll 2025 ein schrittweiser Ansatz zur weiteren Förderung des chemischen Recyclings verfolgt werden. Mit einer Bestandsaufnahme der Situation in der Schweiz sollen die Bedürfnisse der Kunststoffverarbeiter und Verbraucher, die Möglichkeiten und Zukunftsoptionen von Recyclingunternehmen und Startups, sowie der Forschungsbedarf erfasst und präzisiert werden. Daraus lassen sich im Gegenzug konkrete Schritte ableiten, z.B. Bildungsmassnahmen für die Marktteilnehmer, Entwicklungsmassnahmen und Partnerschaften für die Entsorger, und nationale Förderprogramme für die akademische Forschung. Es bietet sich an, dabei die jeweiligen Kompetenzträger zur Mitgestaltung einzuladen, etwa Recyclingverbände und Fachhochschulen für Bildungsprogramme, oder Industrien, Startups und Behörden zur Etablierung von öffentlich-privaten Partnerschaften. Der Prozess wird begleitet durch Folgeaktivitäten wie Bildung einer Interessengruppe [9], Projektanträge sowie weiteren Workshops und Fachveranstaltungen zum chemischen Recycling.

Literatur

[1] Walter R. Stahel: The circular economy. Nature 531 (2016), 435–438, https://www.nature.com/articles/531435a

[2] Advanced Recycling: Innovative Lösungen und neue Technologien. RECYCLING magazin, 28.11.2024, https://www.recyclingmagazin.de/2024/11/28/advanced-recycling-innovative-loesungen-und-neue-technologien/

[3] AG Chemigroup: Chemical Recycling: Sustainable, Profitable, or Just Green-Washing? https://blog.agchemigroup.eu, 14.03.2024

[4] Magdalena Klotz et al.: The role of chemical and solvent-based recycling within a sustainable circular economy for plastics. Science of The Total Environment 906, 2024, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167586

[5] Nova Institut: New market and technology report: Chemical Recycling – Status, Trends, and Challenges – Technologies, Sustainability, Policy and Key Players, 2020

[6] Martyn Tickner: Thoughts from the Alliance: the notion of “Cascade Recycling“. https://endplasticwaste.org/en/our-stories/notion-of-cascade-recycling, 03.06.2021

[7] P. Quicker: Status, potentials and risks of Chemical recycling of waste plastics. Study commissioned by the Swiss Federal Office for the Environment (FOEN), 2023

[8] A.E. Schwarz et al: Plastic recycling in a circular economy; determining environmental performance through an LCA matrix model approach. Waste Management 121, 2021, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.12.020

[9] The Future of Chemical Recycling in Switzerland. https://www.linkedin.com/groups/10020082/

Kontakt

Dr. Arno Maurer

IMP Institut für Mikrotechnik und Photonik

OST Ostschweizer Fachhochschule

CH-9471 Buchs SG

arno.maurer@ost.ch

www.ost.ch/imp